【この記事は約10分で読めます】

ふるさと納税を済ませて、返礼品も届いた。 でも、「本当に住民税は安くなっているんだろうか?」と不安に感じていませんか。

毎年5月~6月頃に手元に届く「住民税決定通知書」を見ても、 どの数字を見れば良いのか分かりにくいものです。

この記事では、ふるさと納税が正しく住民税に反映されているか、 その「答え合わせ」の方法を分かりやすく解説します。

もし「思ったより安くなっていない…」という場合でも、 考えられる原因と対処法までしっかり説明するので、安心してください。

【答え合わせ編】ふるさと納税の控除額は「住民税決定通知書」で確認しよう!

ふるさと納税の結果は、毎年5月~6月頃に届く「住民税決定通知書」で確認できます。 まず、この書類を手元に用意しましょう。

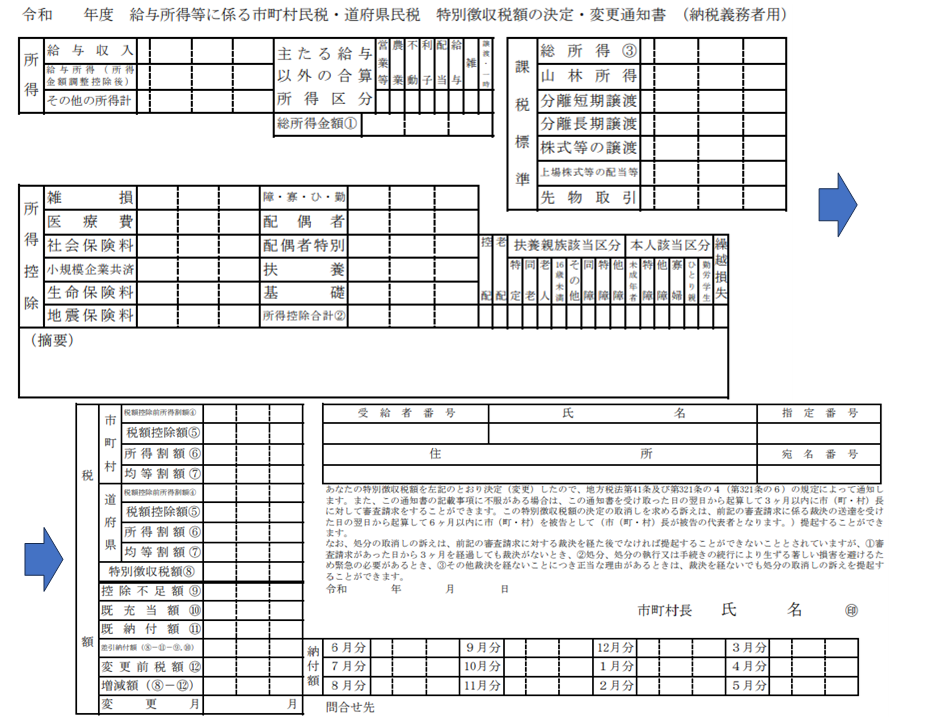

住民税決定通知書はこういうものです。

▼【最重要】令和7年度の住民税を見る前の注意点:定額減税の影響▼

答え合わせの前に、一つだけ非常に重要な注意点があります。 それは、令和6年度(2024年6月~2025年5月)の住民税は「定額減税」で特別に安くなっていたという事実です。

- Point 1:去年は「定額減税」で住民税が1人1万円安かった 令和6年度は、国の方針で1人あたり1万円の住民税が減税されていました。そのため、多くの人が例年より住民税の支払額が少なかったはずです。

- Point 2:今年は税額が「元に戻る」ため高く感じる 令和7年度は、この定額減税がなくなります。そのため、ふるさと納税による控除が正しく行われていても、昨年の支払額と比べると住民税が非常に高く感じられます。

- Point 3:去年の「給与明細」との比較は絶対にNG! 「去年の給与明細に載っていた住民税額と比べよう」と考えるのは間違いです。給与から天引きされていたのは減税後の金額なので、それと比較すると、今年の住民税が大幅に上がったように見えてしまいます。

- Point 4:正しい比較には「昨年度の住民税決定通知書」が必要 本来の税額を比較するには、昨年度(令和6年度)の住民税決定通知書に記載されている**「減税前の税額」**を確認する必要があります。

結論として、今年の住民税額が去年の支払額より高くても、慌てる必要はありません。 これから説明する方法で「寄附金税額控除」の欄にしっかり金額が記載されていれば、ふるさと納税の効果は出ている、と考えてください。

いつ届く?

- 会社員(特別徴収)の場合 5月〜6月頃に、お勤めの会社から給与明細とあわせて配布されます。

- 自営業・フリーランス(普通徴収)の場合 6月頃に、お住まいの市区町村から自宅へ直接郵送されます。

見るべきはココ!チェックポイントは「税額」欄

通知書にはたくさんの数字が並んでいますが、見るべき場所は一つだけです。

▼チェックポイント▼

摘要欄または税額控除額欄にある 「寄附金税額控除」や「寄附」という項目を探してください。

ここに記載されている金額が、ふるさと納税によって控除された住民税の額です。

自治体によって通知書のフォーマットは異なりますが、 「寄附」というキーワードを頼りに探せば見つかるはずです。 もし記載があれば、ふるさと納税の手続きは正しく反映されています。

【検算】控除額は合ってる?住民税の計算方法 3ステップ

「控除されているのは分かったけど、金額が正しいか気になる」 という方は、自分で検算してみましょう。 少し複雑ですが、手順通りに進めれば大丈夫です。

STEP 1:準備するもの

- ① 住民税決定通知書

- ② 去年のふるさと納税の寄付総額がわかるもの(寄付サイトの履歴など)

STEP 2:住民税決定通知書から「課税所得」の金額を確認する

まず、税金の計算の元になるあなたの所得額を確認します。 通知書の「課税標準額」という項目にある「総所得」または「課税総所得金額」の数字を見てください。

この金額が、後の計算で必要になります。

STEP 3:自分のケースに合わせて控除額を計算する

ふるさと納税の控除額は、「①基本控除」と「②特例控除」の合計です。 それぞれの計算結果を足した金額が、通知書の金額と合っているか確認します。

① 基本控除額を計算する

これは全員共通の計算です。

- 計算式

(寄付総額 - 2,000円) × 10%

② 特例控除額を計算する

次に、特例控除額を計算します。 これは、AとBを計算して、金額が低い方が適用されます。

- A:所得税率から計算した金額

(寄付総額 - 2,000円) × (90% - 所得税率)あなたの所得税率は、STEP2で確認した「課税総所得金額」で決まります。

- B:控除の上限額

住民税の所得割額 × 20%「住民税の所得割額」は、住民税決定通知書の「税額」項目に記載があります。

【最終検算】

計算結果 = ①基本控除額 + ②特例控除額

この計算結果と、住民税決定通知書の「寄附金税額控除額」はほぼ一致しましたか? ほぼ同額であれば、計算は正しく行われています。

もし金額が大きく違う場合は、次の章で紹介する原因に当てはまっていないか確認してみましょう。

【原因究明編】住民税が安くなっていない?考えられる6つの原因と対処法

通知書に寄付金控除の記載がない、または計算結果と金額が大きく違う。 そんな時に考えられる主な原因と、その対処法を説明します。

原因1:そもそも手続きをしていない・間違えている

最も多いのが、申請手続きの漏れやミスです。

- ワンストップ特例の申請書を出し忘れた

- 確定申告で寄付金控除の記載を忘れた

【対処法】 あきらめるのはまだ早いです。 ふるさと納税の申告漏れは、寄付した翌年1月1日から5年以内であれば「更正の請求」という手続きで、税金の還付・控除を申請できます。 お住まいの地域の税務署に問い合わせてみましょう。

原因2:「ワンストップ特例」が無効になっている

簡単で便利なワンストップ特例ですが、下記のようなケースでは無効になってしまいます。

- 寄付した自治体が6つ以上あった

- 医療費控除などのために確定申告を行った(確定申告が優先される)

- 申請書の住所と、寄付した翌年1月1日時点の住民票の住所が違う

【対処法】 この場合も「更正の請求」が可能です。 確定申告をやり直す形で、寄付金控除を追加で申請しましょう。

原因3:控除上限額を超えて寄付している

ふるさと納税には、所得や家族構成によって決まる「控除上限額」があります。 この上限額を超えて寄付した分は、控除の対象にならず、全額が自己負担になります。

【対処法】 残念ながら、上限を超えて寄付してしまった分は取り戻せません。 来年からは、寄付をする前に必ずふるさと納税サイトの「控除シミュレーション」でご自身の上限額を確認する習慣をつけましょう。

原因4:所得税からの還付を見落としている(確定申告の場合)

確定申告で手続きした場合、税金の控除は2段階で行われます。

- 所得税からの還付:寄付額の一部が、指定した銀行口座に振り込まれる

- 住民税からの控除:残りの控除額が、翌年の住民税から差し引かれる

「住民税の減額が少ない」と感じた方は、所得税の還付金がすでに入金されていないか確認してみてください。

原因5:名義を間違えて申し込んでいる

意外と多いのが名義の間違いです。 ふるさと納税は、税金を納めている本人(控除を受ける人)の名義で申し込む必要があります。

例えば、妻(専業主婦)の名義で寄付をして、夫の税金を控除することはできません。

【対処法】 このミスは後から修正することができません。 申し込みの際は、寄付サイトの登録名義が納税者本人になっているか、必ず確認しましょう。

原因6:住宅ローン控除と併用している(一部ケース)

基本的に、ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できます。 しかし、住宅ローン控除額が非常に大きい場合など、所得税から控除しきれないケースでは、ふるさと納税の控除額に影響が出て、満額控除されないことが稀にあります。

【対処法】 このケースに当てはまるか不安な方は、源泉徴収票などを用意した上で、詳細なシミュレーションサイトで確認することをおすすめします。

【基本の仕組み】そもそも、ふるさと納税で住民税が安くなる仕組み

ここで一度、ふるさと納税で税金が安くなる基本的な仕組みをおさらいしておきましょう。 この仕組みが分かると、来年からの手続きもスムーズになります。

ふるさと納税は「寄付」による「税金の控除」制度

ふるさと納税は、応援したい自治体への「寄付」です。 寄付した金額のうち、2,000円を超える部分が、本来納めるべき所得税や住民税から差し引かれます(控除されます)。 つまり、実質2,000円の負担で、様々な返礼品を受け取れるお得な制度なのです。

税金が安くなる2つのルート

控除の手続きには2つの方法があり、どちらを選ぶかで税金が安くなる流れが少し異なります。

最終的に控除される合計額は、どちらの方法でも(上限額内であれば)同じです。

【重要】控除されるタイミングは「翌年度」の住民税

ふるさと納税で最も注意したいのが、このタイミングです。 税金が安くなるのは、寄付をした年ではなく、その翌年度の住民税です。

- 例 2024年1月~12月に行った寄付 ↓ 2025年6月~2026年5月にかけて支払う住民税が安くなる

すぐに安くなるわけではない、ということを覚えておきましょう。

【来年に向けて】失敗しない!ふるさと納税の進め方

今年の答え合わせが終わったら、来年の準備です。 来年こそ失敗しないための、正しい進め方を3ステップで紹介します。

STEP1:自分の控除上限額を調べる

何よりも先に、ご自身の控除上限額を把握しましょう。 源泉徴収票や確定申告書を手元に用意して、ふるさと納税サイトの「控除シミュレーション」を使えば、数分で調べられます。

STEP2:上限額の範囲内で寄付を申し込む

上限額が分かったら、その範囲内で寄付する自治体と返礼品を選びます。 この時、必ず控除を受けたい納税者本人の名義で申し込むことを忘れないでください。 クレジットカードの名義も、本人名義のものを使うのが安全です。

STEP3:忘れずに控除手続きを行う

寄付が終わったら、忘れずに控除手続きをします。 自分がどちらの手続きをすべきか、下記を参考にしてください。

- 「ワンストップ特例制度」がおすすめな人

- もともと確定申告をする必要がない会社員

- 年間の寄付先が5自治体以内

- 「確定申告」が必須な人

- 自営業、フリーランス、高収入の会社員

- 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)を受ける人

- 寄付先が6自治体以上になった人

【重要!】2025年9月まで!ポイントがもらえるのは今年が最後

最後に、今年のふるさと納税を考える上で絶対に知っておくべき重要なルール変更をお伝えします。

2025年10月からポイント付与が禁止に

これまで、ふるさと納税サイトを経由して寄付をすると、寄付額に応じて楽天ポイントなどが付与されるのが大きな魅力でした。 しかし、この仲介サイトによるポイント付与が、2025年10月1日以降、全面的に禁止されることが決定しました。

つまり、ポイント還元の恩恵を受けられるのは、2025年9月30日の寄付までとなります。

9月までの「駆け込み」がオススメ

このルール変更により、お得にふるさと納税ができる期間は残りわずかです。 例年、年末に寄付が集中しますが、今年は9月までに申し込みが殺到することが予想されます。 人気の返礼品は品切れになる可能性も高いため、早めに寄付の計画を立てて、9月までにおおよその目星をつけて申し込みをしておくことを強くオススメします。

どのサイトで申し込むべき?

ポイント還元を最大限に活用するなら、やはり大手のサイトが有利です。 特に下記の2サイトは、キャンペーンなどを活用することで高い還元率が期待できるため、オススメです。

- 楽天ふるさと納税

- Yahoo!ショッピング

※Yahoo!ショッピング独自のもの以外に、こちらを経由して「さとふる」や「ふるさとチョイス」などからも購入ができます

ご自身が普段使っているサービスや、開催中のキャンペーンに合わせて、最もお得なサイトを選びましょう。

まとめ

ふるさと納税の答え合わせと、来年に向けた注意点を解説しました。

- 令和7年度の住民税は「定額減税」がなくなるため高く感じるが、慌てないこと

- 答え合わせは5月~6月に届く「住民税決定通知書」の「寄附金税額控除」欄で確認

- 金額が合わない時は「上限額オーバー」や「手続きミス」の可能性が高い

- 申請漏れは5年以内なら「更正の請求」で対応できる

- 【重要】ポイントがもらえるのは2025年9月まで!早めの行動がお得

- 来年こそ、①上限額の確認、②正しい名義、③忘れず手続き、を徹底しよう

この記事を参考に、ふるさと納税の疑問や不安を解消し、 今年最後のお得なチャンスを最大限に活用していきましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4abe83e5.f9a7f11d.4abe83e6.29a0c98c/?me_id=1338652&item_id=10000539&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff406091-aka%2Fcabinet%2F07597737%2Fsakemi%2Fimgrc0103123867.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント